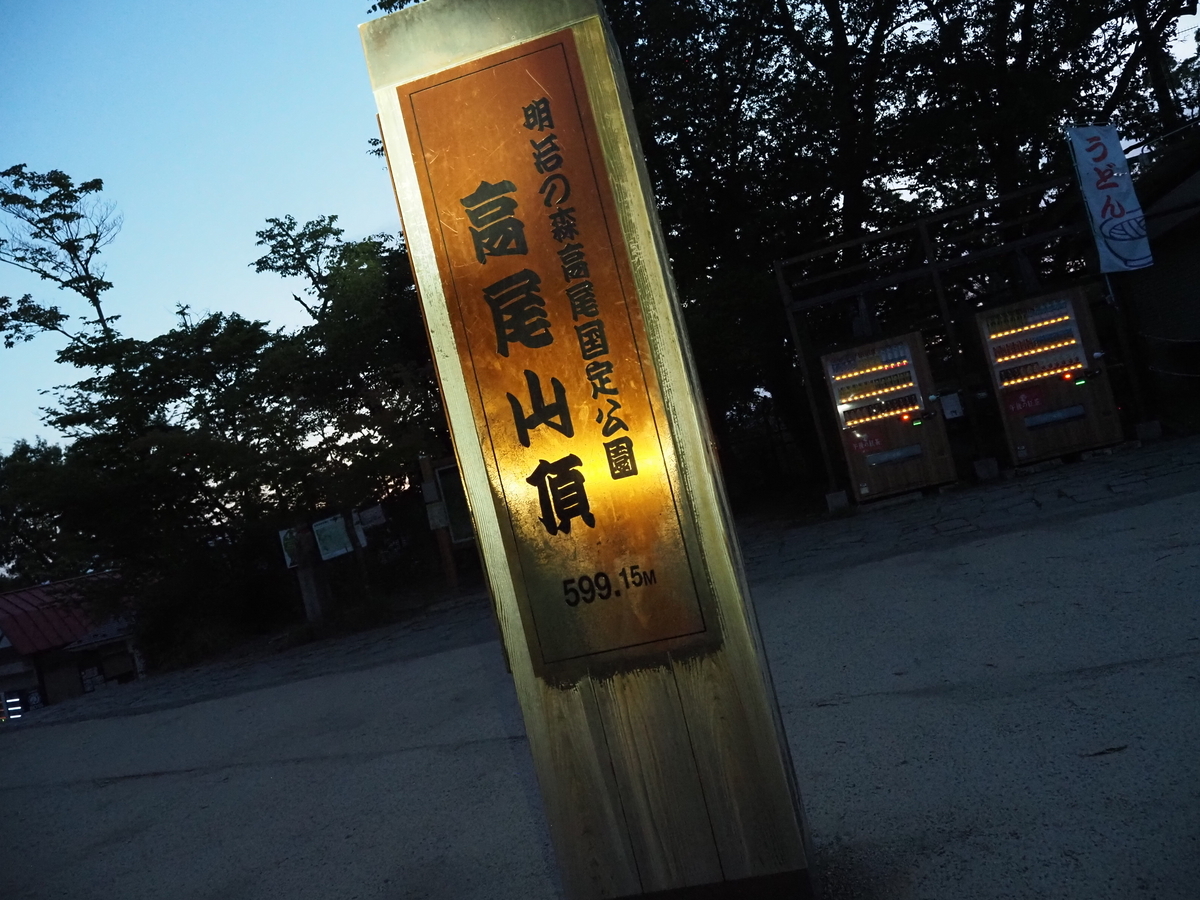

昆虫の宝庫高尾山

ミヤマクワガタを初め、アカアシ、ネブト、シンジュサンやヨコヤマヒゲナガカミキリなど魅力的な虫が多い夜の高尾山。

しかし夜の山なんて怖い。と思われる方も多いと思います。

今回は夜の高尾山がどのような感じなのか?行く際の準備などは?などの要点を紹介していきます。

*あくまで私のやり方です。

- 昆虫の宝庫高尾山

- 親子なら21:15分までが活動期間

- 樹液の具合は日に日に変化する

- 山頂及び中腹から開始

- 樹液と樹木ルッキングで見つけた虫

- 高尾のメインターゲット、ミヤマクワガタ

- 夜の採集で役立つアイテムの紹介

まず夜の高尾山の雰囲気を紹介

夜の高尾山です。舗装された1号路の一部を除いて、ライトがなければ目先10cmも見えないくらいの暗闇です。

ライトがあるのはケーブルカー駅~薬王院間の僅かな区間だけです。

100~200lmでの山中はこんな雰囲気です。

自身の山中での暗闇耐性は実際に訪れてみないと分かりません。ソロなら1000lm位のライトがあると非常に安心できます。

(同位置800lm)

ところが高尾の夜に限っては結構虫取りの人がおり、孤独感は感じません。

1号路に限れば外灯で往復している人がいるため、たぬきなど小型哺乳類に遭遇はしても大型には遭遇したことがありませんね。

親子なら21:15分までが活動期間

上りは500円払ってケーブルカーを利用しましょう。

高尾山は麓から中腹まで1号路を使うと相当つらいです。

体力の低下は集中力の低下をもたらし、昆虫の発見を見逃します。万全の状態で望むための経費としましょう。

下山は21:15分のケーブルカーが楽です。

一方で多くの人がここで降りるため、成果を上げたいなら粘るのもオススメです。

私はソロですが22:20分頃までいます。帰りは真っ暗な1号路を降りることになります。

さて7月頭は19:30頃にならないと真っ暗になりません。この暗くなる時間を利用して樹液採集とポイントの開拓を行います。

薄暗い環境の樹液にはコクワガタがそこそこ来ています。

高尾山はスジクワガタも多いので、こうした小型の黒系クワガタにもわくわくさせてくれます。

梅雨明けで水分が多い7月上旬は樹液も街灯も楽しめ、昆虫観察には最高と言えます。

樹液の具合は日に日に変化する

6月下旬に訪れたときには樹液がありませんでしたが、1週間で結構増えていました。

コクワやスジクワにはそれなりに遭遇できそうな感じです。

このように週レベルで状況が変わるため、現地で実際に雰囲気を掴むことをおすすめします。

山頂及び中腹から開始

暗くなると外灯が付きます。外灯目当ての方は中腹から、樹液も見たい方は山頂からがおすすめです。

樹液ポイントは毎年変わるので現地で開拓してください。

山頂~薬王院間は初心者には結構怖いと思いますが、樹液のポイントも多いです。

下りは樹木のルッキング。ここは経験の差が出るところです。薬王院に下ったら外灯周りを見ていきます。

山地なのでムクゲコノハやキシタバの仲間など、写真映えする蛾の仲間も見られました。

私はクワガタだけが目当てではないので、様々な虫が見られて楽しいですが、クワガタだけ目当てだと日によっては辛いかもしれませんね。

懐中電灯は必須。拡散光がおすすめ

暗闇で虫を見つけたければ拡散光ライトがおすすめです。

暗闇を飛ぶ甲虫の姿は音でも分かりますが、拡散系のライト(写真)のものがあると空を飛んでいる甲虫類を見つけやすく見逃しにくいです。ただし幹を見たり枝先を見るにはスポット光がオススメです。

pljbnature.com

私はどちらも使える愛用のライトを利用しています。

耳で甲虫の音を感知し、眼で幹などにある黒い甲虫の影を探します。これは経験値の部分です。

樹液と樹木ルッキングで見つけた虫

コクワガタは10~20程度は見ました。スジクワはらしきものが1。多分わざわざ取る人も少ないのでしょう。

樹液の多い木には夏らしいクワガタや蛾が集まる美しい光景がありました。写真はコクワだけですが、そこはぜひ現地で空気感を味わっていただきたい。

高尾山の珍品アカアシクワガタ

スリムなコクワだなと写真を押さえていたこの子。

帰宅して振り返ったところアカアシクワガタでした。ねちっこいルッキングが思わぬ成果に繋がりましたね。

高山帯の代表的なクワガタで、高尾山においてはミヤマよりも珍品のクワガタです。顎の先端部に突起がついているのが分かります。

これは発見時にもっと注目しておくべきでした。

高尾のメインターゲット、ミヤマクワガタ

真っ暗な道を拡散光で照らしていると、でかいミヤマが飛んでいるのが目に入りました。

10m程度の高い枝に付いてしまい。眺めるしかありません。60後半はありそうで一番悔しいやつです。

ライトの中心あたりにポツリといますね。山頂~薬王院間で♂1(目視)♀(撮影後逃がす)見られました。

薬王院からはライトと付近の木を見ていきます。

音にも注意します。また、このエリア付近は人も増えるので情報交換もします。

ミヤマ目的の方がやはり多く、既に取っている方もいましたね。すれ違う方は親子やベテラン風のおじさん。様々です。

外灯周りでミヤマのメスを発見しました。もちろん今後も高尾で出会うためにリリース。

これは採集のヒントですが、外灯の下を見るのではなく外灯周りの木々を見るのがコツです。

クワガタ類が外灯周りを飛び回り、適当な所にくっついているからですね。

もちろん下にいることもあります。

ちびミヤマの♂を発見!

ライト周辺の木にミヤマがついているのを発見しました。

ミヤマを見つけたときのこの嬉しさは癖になりますよね。

簡単ではないもののルッキングでの探し方、樹液の感じ、付く植物の種類などを理解していくとしっかり成果を挙げられるのがミヤマの良いところなのかなと思います。

こちらはミヤマを探している方へその場で差し上げました。

その後良いことをしたからかサイズアップして戻ってきました。コナラの樹液についている♂1と付近の街灯の下に♀1。

この夜の2時間ほどの滞在で5匹ものミヤマを見ることができました。

ミヤマの内訳はルッキング♂2

樹液♂1♀1

街灯下♀1です。

アカアシはルッキング1でした。

多数のミヤマと初見のアカアシクワガタにも遭遇でき、ムクゲコノハやキシタバ類のカトカラにも遭遇。

昨年と比べると自身のルッキング精度の成長を感じられてよかったですね。

夜の採集で役立つアイテムの紹介

夜の山ではライトが必須です。頻繁に昆虫観察するならばいいものを1本いかがでしょうか?散策がより楽しくなりますよ。pljbnature.com

1本あればアウトドアの幅が広がるおすすめライトも紹介していますよ。虫よけもかなりほしいです。蚊とメマトイという目にまとわりつくハエが非常に鬱陶しいです。通常の10%よりも更に高い30%ディートを含有している虫よけです。オススメ。

pljbnature.com

次のミヤマ採集記です。ミヤマには計7匹、外灯でどう探すかを紹介します。クワガタ採集記は今季全8回、高尾でミヤマを見たいならぜひ。

pljbnature.com

ヨコヤマヒゲナガカミキリ編はこちら。ミヤマより難易度が高い高尾の超人気カミキリ採集編です。

pljbnature.com

高尾山ミヤマや他クワガタに興味の湧いた方は、高尾山昆虫採集記シリーズの一読がオススメです。

高尾で採れるクワガタ類の実際の採取と、それらを成功させるための調査と考察が盛りだくさんですよ。

以下は余談です。

現地で採集された方と協力して47mmはありそうなコクワを取りました。

個人的には山で出会う虫好きの方とのコミュニケーションも好きです。どの方も熱量があって面白いです。

高尾山の夜の観察についてお届けしましたが、本日のメインターゲットは麓のゲンジボタルだったりします。

もう終わりの時期で数はわずかでしたが、これもワビサビで良いものでした。

夜高尾は面白すぎて下山後にはもう登りたくなってしまうほどの魅力があります。

今回は人も少なく当たりの日でしたが、凄い日には人だらけなのでその辺の運もあります。

夜の山を散策しているだけでも面白いので、興味のある方は一度行ってみることをおすすめしますよ。ムササビなどにも会えるはずです。

pljbnature.com

本気で各種クワガタを捕まえたい方に本気で答える記事です。量が多すぎて読みきれないと思うので、暇なときに読み進めれば、あなたもクワガタ採集マスターです。高尾の記事で実践している思考法なども言語化しています。